|

山河间的守望者 |

|||||

——记云龙项目部工地经理林赤义的坚守与担当

|

|||||

|

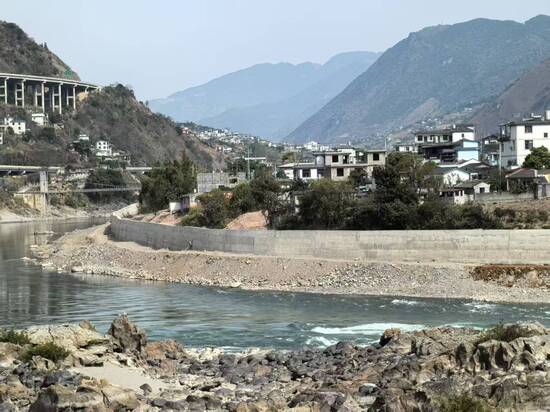

在横断山脉的褶皱深处,在怒江大峡谷的峭壁之间,有这样一位建设者:他的足迹遍布云岭大地的每一个停车场建设项目,他的汗水洒在怒江干流河道治理工程的每一段堤岸。水电一局云龙项目部工地经理林赤义,用十年如一日的坚守,诠释了新时代工程建设者的责任与担当。 工地上的"活图纸":用脚步丈量责任 在云龙县公共智慧停车场建设项目正式启动后,林赤义每天坚持深入施工一线,他几乎走遍了每一个作业面,用他的话说:“图纸上的线和实际的施工,差着十万八千里呢。” 在交林路停车场项目基坑开挖过程中,遇到了复杂的地质情况。原设计方案无法实施,施工一度陷入停滞。林赤义立即组织技术团队连夜研究,同时主动邀请设计、监理、业主到现场共同商讨。 “林经理解决问题的方式很特别。”监理工程师赫总回忆说,“他不是坐在会议室里讨论,而是带着大家直接到问题现场,一边看一边说,往往能提出最切合实际的解决方案。”最终,他们共同确定的优化方案不仅解决了技术难题,还节省了数万元的资金。 在龙泉校区停车场项目启动三通一平工作时,施工过程中却面临着重重困难。一方面,业主急切催促尽快动工,项目进度面临巨大压力;另一方面,道路狭窄,致使开挖设备无法进入工区,给项目的推进造成了极大阻碍。面对挑战,林赤义当机立断迅速行动,组织监理、业主等相关人员实地考察,制定详细吊运方案。 林赤义展现出强大的沟通协调能力,主动对接地方政府与交通管理部门,阐明项目需求,争取到临时调整交通管制、优化局部路段通行条件的支持,选择低峰期最佳道路吊运,最大限度减少对交通的影响。 在吊运过程中,林赤义设置专人负责交通协调,实时监测路况变化,确保全程安全、高效。经过严密组织与精准操作,开挖设备顺利进入施工现场,为三通一平工作的顺利开展奠定了坚实的基础。 林赤义白天在现场协调解决问题,晚上开会研究施工方案,深夜还要批阅文件。项目部的小伙子们都说:“林经理的精力好像永远用不完。” 车轮上的工地经理:六个小时的坚守之路 如果说停车场建设项目考验的是林赤义的专业能力,那么怒江干流河道治理工程则是对他意志力的极大挑战。该工程位于怒江峡谷深处,距离项目营地来回有近六个小时的车程,而且山路崎岖险峻。 “项目部现在人手紧张,司机都派到更急需的岗位上去了,我自己开车就行。”面对这段艰苦的行程,林赤义总是这样轻描淡写。但实际上,这条沿着怒江悬崖开凿的山路,即使在晴天也充满危险,急转弯一个接一个。 在怒江干流河道治理工程工期紧、施工难度大的情况下,他沉着冷静、勇于冲锋。对于工程施工过程中出现的问题,他及时向业主递交书面报告,避免影响工程进度和工程质量。林赤义深入到施工队伍里面去,让施工队、班组充分理解设计意图,了解施工的各个环节,从而减少交叉协调出现的问题。 在汛期到来时,为了确保堤防工程能够安全度汛,林赤义几乎每天都要往返于项目部和怒江干流工地之间,他全面了解工地安全风险点,开展防洪度汛应急演练,强化安全监督检查。他每天清晨天不亮就出发,深夜才能返回。“我们都劝他在工地临时住几天,但他放心不下项目部的其他工作。”项目部安环部小苏说。 匠心筑梦:品质与担当的坚守者 在林赤义看来,工程建设不仅是一项技术工作,更是一份沉甸甸的责任。在怒江干流河道治理工程中,有一段位于急弯处的堤防,设计院原方案采用常规结构。林赤义通过实地考察发现,该处水流特别湍急,常规结构可能无法长期抵御冲刷。林赤义积极与设计探讨,提出的优化方案获得采纳,大大提高了工程的安全性和耐久性。 这种对工程质量的执着追求,体现在林赤义工作的每一个细节中。在停车场项目混凝土浇筑时,他要求每一车混凝土都要检查坍落度;在各项工程验收时,他必定亲自到场。“工程质量关系到千家万户的安全,容不得半点马虎。”这是林赤义经常挂在嘴边的话。 精神传承:新时代建设者的榜样 如今,怒江干流河道治理工程稳步推进,坚固的堤防守护着百姓的安全;数十个现代化停车场正在陆续建成,舒缓了当地居民的交通压力,提高了百姓的幸福指数。当听到村民们的感谢时,林赤义总是说:“这是大家一起奋斗的结果。” “林经理教会我们的不仅是工程技术,更重要的是一种精神。“年轻的质量员小刘说,“他总说,干工程的人,脚下踩的是良心,肩上扛的是责任。”这种精神正在新一代建设者中传承。在林赤义的带动下,云龙项目部形成了“问题不过夜,困难不上交”的工作作风,培养出了一支敢打硬仗、能打胜仗的队伍。 站在怒江堤防上,望着奔腾不息的江水,林赤义说:“我们干的工程,要经得起时间的检验,要对得起百姓的期待。”这句朴实的话语,道出了一名普通建设者最崇高的追求。 怒江的水记得他车轮碾过的痕迹,云龙的山记得他脚步丈量的身影。林赤义,这个普通却不平凡的建设者名字,终将和他参与建设的工程一起,永远镌刻在西南大地的记忆中。正如他常对年轻同事们说的那句话:“咱们干工程的,做的是百年工程,树的是千年口碑。” 在新时代的征程上,正是千千万万像林赤义这样的建设者,用他们的双脚丈量山河,用他们的双手筑就辉煌。当他们驾驶的车辆行驶在险峻的山路上,当他们坚守的工程矗立在祖国的大地上,那不仅仅是一段段混凝土结构,更是一座座精神的丰碑。 |

|||||

|

|

| 【打印】 【关闭】 |

| 浏览次数:

|

分享

分享