|

||||

|

||||

|

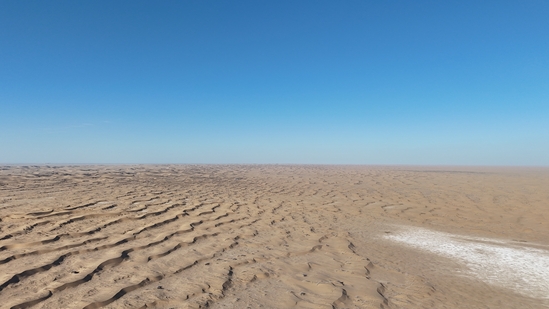

当信风卷起尼罗河的潮润,将芒果花的密语封入云层快递,祁连山北麓的沙枣树便在新月之夜抖落满身盐霜。两片大陆的干渴沿着子午线对折,让红土地的裂痕与戈壁滩的褶皱在气象云图里互为镜像。 璎珞悬河咽流沙 尼罗河在乌干达展平腰肢,将翡翠色的裙裾铺满整个视野。我赤脚踩在芦苇荡边缘,看河水如何用液态的舌尖舔舐红土。伊辛巴电站大坝泄流的汹涌,溅起的水珠惊飞一群织巢鸟,它们用草茎编织的吊篮在枝头摇晃,像极了敦煌壁画中被风吹乱的璎珞。 雨季的馈赠正在岸边发酵,香蕉树阔叶下,白蚁新筑的土塔正以肉眼可见的速度生长。这让我想起祁连山北麓的沙丘,总在春风里悄然移动,把父亲新栽的梭梭苗埋在更深的阴影中。此刻,乌干达的湿度正顺着裤管攀爬,工装布料的经纬间渗出细小盐粒——与家乡沙尘暴后凝结在窗棂的晶霜系出同源。 雨痕履迹系乡土 雨后的伊辛巴电站库区,边坡还带着水汽,泥土湿重而松软,一脚踩下去,像是踏进了沉默的大地深处。靴底黏着厚厚的泥浆,抬脚时,泥水拖着重量,一路拉扯不舍。刚播下的草籽被冲得东倒西歪,仿佛也在试探着这片陌生土壤的性情。挖掘机留下的履带印深深刻进坡面,在泥泞中延伸、错位,如同未完的句子等待生根发芽。雨停后的一切安静又厚重,连空气都像是从土里挤出来的,带着一种粗粝的真实。 不知怎的,忽然就想起父亲在家种地的情景。他的老胶鞋常年踩在干裂的黄土上,鞋里总藏着几粒黄沙,一脱鞋就顺着脚后跟流出来,细小、滚烫,像是旱地留下的问候。那沙子干爽、轻盈,和这脚下的烂泥巴截然不同。可它们都贴着生活的底面,一样倔强,一样忠诚。我站在湿滑的边坡上,忽然生出一种奇异的感慨——无论是伊辛巴库区的泥,还是家乡的沙,它们都在讲述同一个故事:关于土地,关于劳作,关于一个人走过的路,终究都会被脚下的土壤记住。 水纹经纬储绿章 两座水库的等高线在季风里叠合,祁连山融雪的径流量与尼罗河洪泛的周期数,在气象卫星眼中换算成等价的绿。红崖山水库每立方碧波都在沙层深处篆刻灌溉密码,其加密的波纹穿透岩层,与伊辛巴泄洪道冲刷出的沃土暗语,在平流层完成光合作用的密钥交换。 当水位监测仪的曲线攀至峰值,沙漠突然显露隐藏基因:被驯服的浪花正教流沙编纂年轮算法。非洲腰果林蒸腾的云团乘东南信风迁徙,凝作巴丹吉林沙棘丛叶尖的糖霜。此刻伊辛巴的发电机组将河流解构为氢氧离子,沿特高压线路向故乡的滴灌系统快递叶绿素——所有水体都是大地书写的储绿方程,当干渴的坐标学会自我灌溉,黄沙的每一粒硅质细胞都开始裂解出年轮的二进制。 咸风碎影埋翠痕 视频通话里,母亲的脸隔着沙尘模糊不清。她说今年春旱更甚,沙枣花刚吐出米粒大的苞就被风掐碎。镜头突然剧烈摇晃,整个画面被染成浑浊的赭黄——沙暴正从戈壁滩腾起,像一尾饥饿的黄龙吞噬了后院晾晒的枸杞。 我走到项目部营地外深呼吸。芒果花的甜腻与罗望子果的酸涩在鼻腔交战,突然想念起沙尘天里戴口罩的窒息感。玻璃罐里沙葱的辛香刺破记忆,恍惚又见母亲跪在晒烫的陶瓮边,指甲缝里嵌满盐粒与赭土。她总说沙葱比麦子耐旱,根须扎进岩缝也能长出翡翠簪——此刻沙暴正撕扯着后院腌菜缸的塑料布,那些倔强的绿芽却在陶瓮深处蜷曲成螺旋,像把二十年的咸涩岁月都盘成了青玉镯。 沙声水韵共鸣曲 项目临河的土著渔夫正在独木舟上歌唱,他们的音调起伏如尼罗河自身的脉动。船尾拖曳的渔网泛起银鳞,恍若银河碎屑坠入人间,这让我想起童年时在石羊河见过的最后一群湟鱼,它们产卵洄游的路线,早被流沙篡改成无解的谜题。 暮色中的火烈鸟群突然集体转向,粉红羽翼掀起的空气湍流里,我分明看见鸣沙山的流沙正在重组月牙泉的形状。从衣袋掏出两枚鹅卵石相互敲击,祁连山的雪水与尼罗河的潮声竟在撞击中达成短暂和解。 我始终相信,那些被伊辛巴水库囚禁的涟漪、在种籽里蜷缩的胚芽、甚至沙暴中游弋的尘埃,都是大地未写完的治沙手记——它们用液态的密码在混凝土坝体刻下年轮,用甜蜜的暴动在果肉中开辟绿洲,最终让所有流徙的根脉,在电离层深处完成跨越经纬的接穗。 当月光将河面铺成液态的丝绸,我许下最悖逆地理学的愿望:请让腾格里和巴丹吉林的沙粒学会水的修辞,让莫高窟的裂隙长出热带雨林的菌丝。此刻从上游漂来的睡莲正在腿边打转,它鼓胀的种荚里,或许正孕育着足以湿润整个亚欧大陆的季风。 |

||||

|

【打印】

【关闭】

|

||||

|

|