|

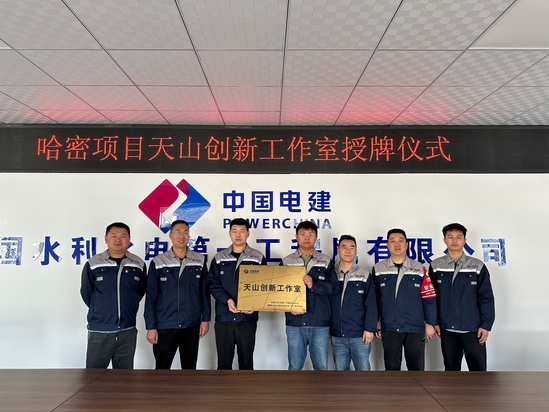

天山创新工作室:点亮哈密戈壁的“智慧灯塔” |

|||||

——记新疆哈密项目职工培养纪实

|

|||||

|

在水电一局新疆哈密项目的戈壁滩上,有一个特殊的“充电站”——“天山创新工作室”。自成立以来,它不仅是技术攻关的“试验田”,更是职工成长的“孵化器”。在这里,老匠人的经验与新青年的创意碰撞出火花,一个个技术难题被攻克,一批批技能人才快速成长,为项目建设注入了源源不断的创新动能。 搭平台:从“单打独斗”到“协同攻坚” “以前遇到技术难题,只能自己琢磨或请教身边同事,现在工作室把各岗位的能手聚到一起,思路一下子就打开了!”谈起工作室的作用,大家深有感触。 “天山创新工作室”以“传技术、攻难关、育人才”为目标,整合了项目上的技术骨干、青年能手,划分出“方案优化组”“技术攻关组”“科技创新组”等专项小组。工作室让职工们有了专属的“创新阵地”。 为了让更多职工参与进来,工作室鼓励大家带着问题来、带着知识走,无论工龄长短、岗位高低,只要有想法就能提、能试。这种“全员参与、协同攻坚”的氛围,让曾经的“单打独斗”变成了“抱团成长”。 传帮带:让“老手”带“新手”,让“骨干”成“导师” 工作室中,总工程师王铁柱正为青年职工小李剖析某施工区域方案,强调 “方案需紧扣现场工况,动态适配调整……” 。这一幕是工作室“导师带徒”机制落地实践的日常缩影 ,展现着技术传承与人才培育的持续推进。 工作室精选了7名经验丰富的技术骨干担任导师,与青年职工结成“成长对子”,从施工技术到现场管理,从图纸讲解到方案优化,进行“一对一”精准指导。 “工作室不只是教技术,更教思路。”小李说,“导师常说‘要知其然,更要知其所以然’,这种思维方式让我受益终身。” 破难题:在“实战”中练兵,让“成果”促成长 哈密项目地处高海拔、强风沙区域,施工面临不少“戈壁特有的难题”。工作室将这些难题作为职工培养的“实战课题”,鼓励大家在解决问题中提升能力。 据统计,工作室成立两年来,获得国家级实用新型专利4项,五小发明奖项2项,QC成果一类成果1项、QC成果二类成果1项、第十八届省级创新创效竞赛优胜奖1项、第十八届国家级创新创效竞赛优胜奖1项,这些成果不仅解决了项目实际问题,更让职工在实战中练就了“真功夫”。 如今,“天山创新工作室”已成为哈密项目的一张“人才名片”。在这里,经验得以传承,创意得以实现,更多职工正从“技术执行者”成长为“创新主力军”。 “扎根天山脚下,用创新点亮戈壁,让成长赋能未来。” |

|||||

|

|

| 【打印】 【关闭】 |

| 浏览次数:

|

分享

分享